Presseseite Wolfgang Zachariae

Die Kunst der Reduktion

Fast alle Zellen unseres Körpers besitzen zwei Kopien von jedem Chromosom - eine von der Mutter und eine vom Vater. Nur die Keimzellen (Ei- und Spermazellen) enthalten jeweils eine einzelne Kopie, damit bei der Befruchtung der normale, diploide Chromosomensatz wieder hergestellt werden kann. Keimzellen gehen aus einer speziellen Form der Zellteilung − der Meiose − hervor bei der die Anzahl der Chromosomen halbiert wird. Wolfgang Zachariae und seine Forschungsgruppe "Biologie der Chromosomen" wollen diesen Prozess im Detail verstehen.

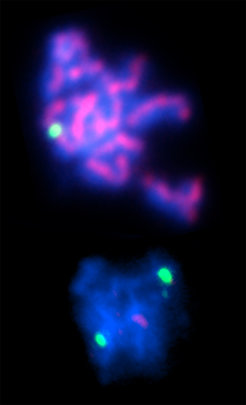

Das Bild zeigt isolierte Hefechromosomen auf denen DNA (blau), Kohäsin (rot), und ein Locus (grün) auf einem der 16 Chromosomen angefärbt wurden. Oben: normale Zelle, in der das Kohäsin die Chromosomenpaare über ihre gesamte Länge zusammenhält. Unten: mutierte Zelle, in der das Kohäsin zu früh zerstört worden ist und die Chromosomenpaare auseinanderfallen.

Zu Beginn der Meiose werden mütterliche und väterliche Chromosomen zunächst paarweise miteinander verknüpft, wozu ein molekularer Klebstoff, das Kohäsin, benötigt wird. Im Verlauf der Meiose wird dieser Klebstoff in einem präzise koordinierten Prozess wieder zerstört, um die korrekte Trennung der Chromosomen während der beiden meiotischen Teilungen zu gewährleisten. Zur Zerstörung des Kohäsins verwenden die Zellen ein als Separase bezeichnetes Enzym, welches die Chromosomenpaare wie ein Messer auseinanderschneidet. Die Wissenschaftler untersuchen wie Kohäsin zu Beginn der Meiose vor der Zerstörung durch Separase bewahrt wird, um dann zur richtigen Zeit und am richtigen Ort für den Abbau markiert zu werden.

Die Arbeitsgruppe verwendet für ihre Untersuchungen die einzellige Bäckerhefe. In diesem einfachen Organismus läuft die Meiose in ähnlicher Weise ab wie im Menschen und kann mit einer Vielzahl von Methoden untersucht werden. Dazu gehören Genetik, Biochemie, Video-Mikroskopie und sogar Computer-Simulationen der biochemischen Reaktionen. Ein genaues Verständnis der Meiose ist medizinisch relevant, da Fehler bei der Chromosomenverteilung in der Meiose zu Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten und Chromosomenaberrationen, wie zum Beispiel Trisomie 21 (Down-Syndrom), führen.